A – La France de 1800

Introduction

À la sortie de la Révolution française, une complète mutation s'amorce pour le pays. En effet, l'abolition du système féodal et la vente de biens nationaux ont permis aux paysans d'accéder à la terre. La majorité d'entre eux achète en collectif et pratique une agriculture vivrière. Une minorité, plus fortunée, monte des fermes individuelles et concentre les savoirs et les moyens pour améliorer la production agricole. A la sortie du siècle des lumières, ces dernières sont devenues de grandes fermes expérimentales relayées par les sociétés d'agriculture et qui publient dans les revues agricoles leurs résultats au fil des années.

Relation FranceAngleterre

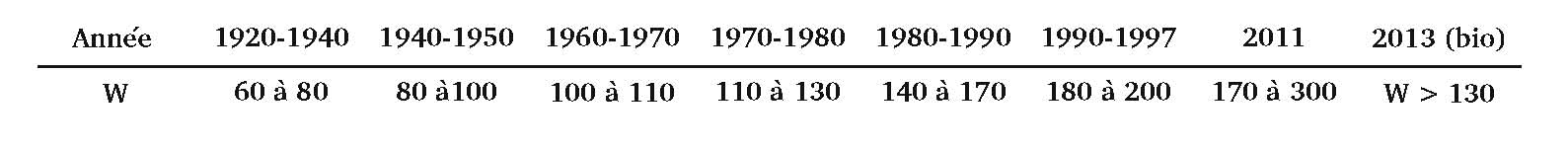

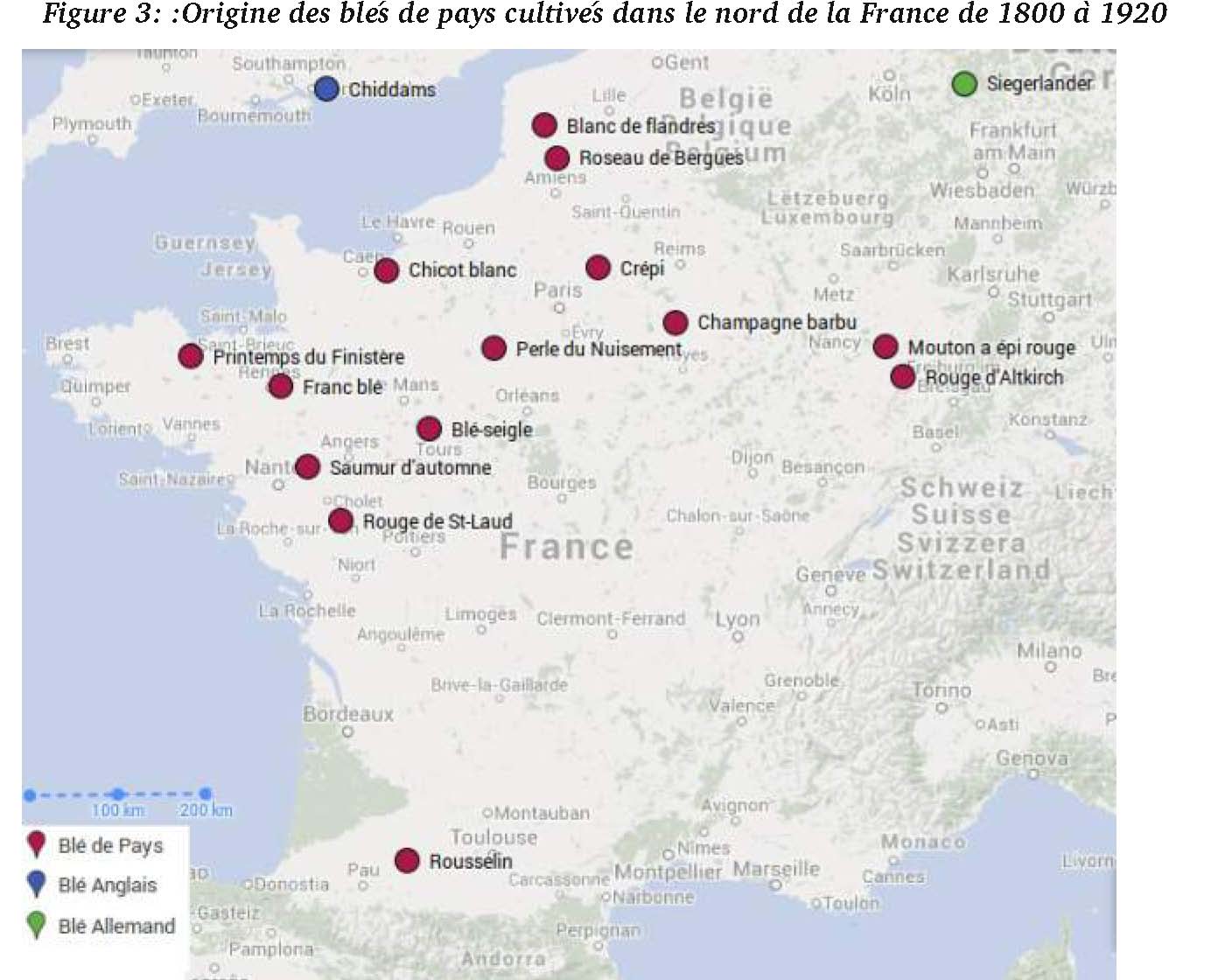

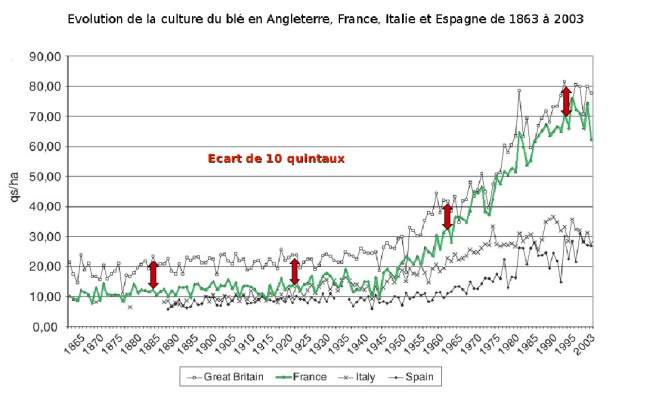

En Angleterre, la révolution industrielle commence dès 1 800, un demi-siècle avant la France. Première puissance coloniale, son économie dépend des matières premières importées qui sont transformées en produits manufacturés. Les capitaux issus de l'industrie sont réinvestis dans l'agriculture qui se mécanise rapidement. La modernisation agricole est portée par de grands noms tels que Patrick Shireff, botaniste, le colonel Hallett, Le Couteur, John Percival, professeur d'agriculture et enfin l'agronome anglais Evershed. Les relations d'outre-manche étant mauvaises depuis un siècle, Napoléon Ier instaure en 1 806 un Blocus continental. En entravant le commerce entre l'Angleterre et le reste de l'Europe, il a pour objectif sur le long terme de ruiner les anglo-saxons. Cette situation implique la fin des importations de sucre de canne en France. Pour pallier à ce manque, la culture de la betterave sucrière se généralise, particulièrement dans le Nord de la France. En 1 81 5, suite à la défaite de Waterloo et à l'exil de Napoléon, les relations entre les deux nations s'apaisent et les échanges reprennent. La France profite alors des avancées techniques, industrielles et agricoles de l'Angleterre. On importe entre autres des blés anglais et les techniques de meunerie.

| L’impact de la industrielle d | révolution ans les | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| campagnes | |||||||

| Dès | la | seconde | moitié | du | XIXè | siècle, | les |

infrastructures s'améliorent, les routes sont de plus en plus praticables, le chemin de fer passe de 3.600 km en 1 850 à 23.300 km en 1 870 facilitant ainsi le commerce de marchandises. Les industries du textile, du charbon et la sidérurgie se développent rapidement dans le Nord de la France. La diffusion du matériel agricole moderne se fait dans une période de raréfaction de la main d'oeuvre. Les ouvriers agricoles migrent en ville pour travailler dans les usines. Les industries (au prime abord anglaises) fournissent quant à elles du matériel destiné à améliorer les conditions de travail du paysan. Quelques pionniers français, proches du

milieu agricole, développent eux aussi des outils adaptés au travail des champs. En 1 837, Mathieu de Dombasle améliore la charrue de l'époque. La première moissonneuse, inventée par un américain arrive en France en 1851. Tirée par un cheval, elle met fin à la corvée du fauchage manuel et se répand très rapidement dans les fermes. M. Gérard crée en 1 866 la première batteuse mobile qui peut se déplacer dans plusieurs fermes. Les institutions françaises et régionales veulent généraliser les machines agricoles dans les campagnes.

«L'introduction d'un matériel perfectionné dans une ferme […] est véritablement une œuvre de progrès et d'humanité et c'est ce but que le Gouvernement de la République s'attache à poursuivre». Cette circulaire adressée aux préfets par le ministère de l'Agriculture en 1 876 résume bien l'esprit du moment : il est temps de faire profiter la paysannerie des avancées techniques considérables qui marquent ce siècle.

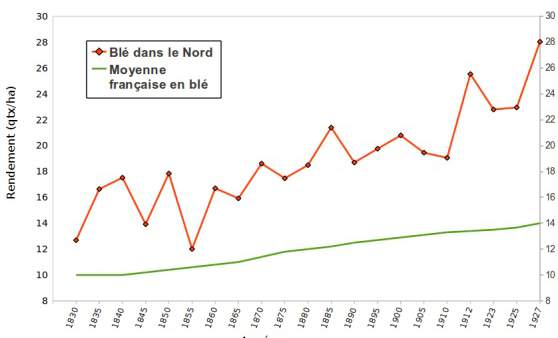

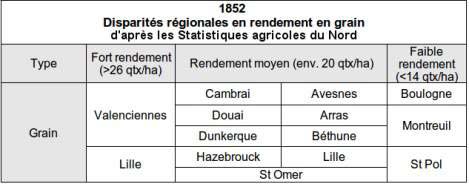

Le début du libéralisme économique

En 1 861 , Napoléon III signe des accords commerciaux avec l'Angleterre et adopte une législation favorisant le libre-échange avec les autres pays. L'objectif est d'inciter les paysans à améliorer leurs sols et leurs pratiques pour augmenter leurs rendements tout en leur assurant des débouchés dans les pays voisins: « On produira plus et on produira mieux» 1 . Rappelons que le XIXème siècle a essuyé dix périodes de disettes, ce qui explique l'importance donnée à l'amélioration des techniques de production. Ces accords permettent à la France de se développer plus rapidement, mais ils sont plus avantageux pour l'Angleterre d'un point de vue économique. En effet, ses industries écoulent leur matériel en France et le blé anglais inonde le marché européen, ce qui fait chuter son cours. En région cela se traduit par l'abandon de la culture de cette céréale au profit de celle de la betterave, plus rentable. En 1 884, voyant que les objectifs sont loin d'être atteint, l'État annule ces accords et réhabilite un protectionnisme national.